|

HSR

|

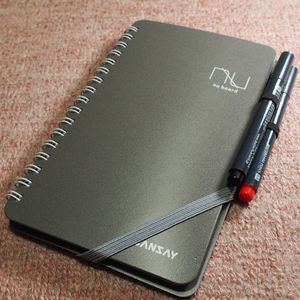

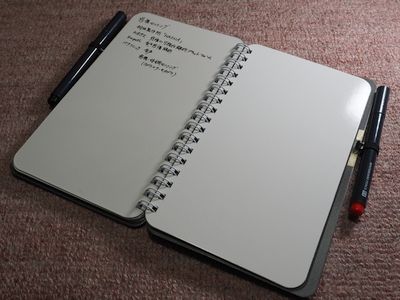

ホワイトボードでできたノートをご存知でしょうか。磁石が付くわけではないのですが、ホワイトボード用のペンで書き込めば簡単に消すことが出来る便利なものです。

企画(もどき)職に転向してから、アイデアを生み出す方法を模索してきました。外出先で思いついたことをスマートフォンでサッとメモしてしまうというのは、エンジニア時代からやっていました。しかしアイデアを膨らませるには手書きしかありません。紙のノートでは修正が簡単ではありませんから、適したものが必要でした。実は砂鉄を使ったボード「JIKKY」を持っているのですが、細い線が書けないんです。そう思っていたところホワイトボードのノート「nu board」というものを知りました。

nu boardは欧文印刷という会社の商品です。サイトはこちら。サイズはA3, A4, A5, 新書版など多彩です。私は新書版を購入しました。8ページあり、各ページ間に透明のシートが設けられています。書いている隣のページに手が触れて消してしまわないようにという工夫ですね。透明のシートに書き込むと重ね合わせが出来るという利点もあります。

便利なのですが、不満もあります。付属のペン「ボードマスターS」が太すぎるのです。ペン先はそんなに太くないのですが、カートリッジ式になっているため本体が太くなっています。その不満を解消するかのような同社の専用ペンは消えにくいという特徴があって、Amazonのレビューでは「消えにく過ぎる」というものがあるくらいです。それはちょっと不便なので、「Butterfly Board」というブランドの細いペンを購入しました。4本で1,000円とお高いですよ。

携行するにはこれだけでは不便です。ペンホルダーが必要。ということで、ゴムバンドを塩ビシートに縫い付けたものをマスキングテープでnu boardに留めました。こんな感じです。撮影が下手なのはご愛嬌。

実はButterfly Boardのペンには消すためのフェルトが付いていません。そこで、ダイソーでシール式の素材を購入してキャップの先に貼っています。これで機能性は十分に確保できました! 合計2,500円と若干お金がかかったものの、満足いく環境に仕上がりました。

8ページでは足りないと思う方もいるでしょうが、スマートフォンで撮影記録すればいいのです。Office LensやCamScannerで撮影すれば斜めから撮影しても長方形に修正できますよ。

金融庁が老後に2,000万円不足するとの試算をして何故か騒ぎになっています。野党が争点を作りたいだけなんでしょうね。それはともかく、計算がおかしいのです。問題にすべきはそちらなのです。

計算の前提が夫65歳と妻60歳の夫婦が90歳まで生きた場合となっています。年金では月5.5万円足りないというのですが、5年経てば妻の年金が増えて足りるのでは? という話になります。仮に不足額が維持されるとしても年間66万円ですから、30年で1,980万円。一人1,000万円の不足でしかありません…。世帯で足すってこと? それ、おかしいでしょ。そして、こんなになくても済む方法があります。

投資という単語が政府から出てこないのが不思議です。NISAなんていう役に立たないものを作ったくせにね。そんなものは無視して計算しますが、税引き後の年利が4%であれば1,650万円で補填できます。一人当たり825万円。5%なら1,320万円ですから一人当たり660万円です。この手の投資に課税しないようにすれば、1,056万円つまり一人当たり528万円まで軽くなります。もちろん、30年の間に経済状況は変化しますから、もっとあればいいわけですがそれは金融庁の計算でも同じことですね。

さて、年金を貰えない世代はどうでしょうか。2人世帯で300万円もあれば都内でそこそこの生活ができます。1人の場合は効率が落ちますから生活水準を落として150万円としましょう。埼玉に住むとかね。150万円×30年。4,500万円ですね。まあそういうことです。年収100万円でもいいから死ぬまで稼ぐのです。それなら1,500万円あればいいという計算です。さて、健康を維持できない場合はどうなるでしょうか。施設の利用料が都内で月額25万円ほど。一人暮らしの家賃が3倍になるイメージです。月18万円、年間216万円の追加という概算になります。10年も入所していたら2,160万円の追加ですから、3,000万円は最低でもないと足りないんです。

金融庁の計算は異常ですが、オーダーは合っているということです。保険会社などが昔からこの手の話はしているわけで、今更騒ぐような話でもないですよね。35年で3,000万円貯めるくらいはしましょうよ。年金を今すぐご破算にしてくれれば簡単なんですけどね…。

クローズアップレンズとは、カメラのレンズの先に取り付けるレンズです。通常は被写体に近寄りすぎるとピンボケしてしまいますが、クローズアップレンズを取り付けると近寄ってもピントが合うようになります。カメラの前に虫眼鏡を取り付けたようなものです。もちろん離れてしまうとピンボケになるので、物体を大きく撮影したいときだけ使うものです。

ちょっとだけ脱線して接写撮影をするための方法を紹介します。

私は元のレンズ(M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ)が望遠端で最短距離45cmなので、半分くらいの距離まで迫れるように+4を購入しました。45mm/(100mm/4)すなわち1.8倍の大きさで撮影できることが期待されます。

マルミ光機クローズアップレンズMC+4を使った結果がこちら。どちらも望遠端でF22に設定しています。光量をケチったため、ISO感度が1600にまで上がってしまっています。

| 通常 | クローズアップ |

|

|

| 通常 | |

|

|

| クローズアップ | |

|

|

ザックリ1.7倍の大きさまで寄れるようになりました。概ね期待通りということになります。金属の溝がはっきり見えるようになっているので「物撮り」にはこれで十分なようです。やはり副作用として被写界深度が浅くなってますね。

今回は43mm径のクローズアップレンズを使うために37mm-43mmのステップアップリングも購入しました。合わせて1,400円程度。これはいい買い物でした。粉飾決算会社オリンパスの純正マクロコンバータMCON-P02はヨドバシで7,000円位するのです。こちらは最短撮影距離18cmなので、ザックリ+5のクローズアップレンズですね。1群2枚なのでACでしょう。私が購入したマルミ光機のものはMCで色収差が出ます。私の用途ではこれで十分。あとは+10も買ってみたいなと思いますね。マルミ光機のラインナップには無いようなので、ケンコーのものを買うことになりそうです。最小でもフィルター径49mmか…またステップアップリングを買わないといけないなあ。

マルミ光機やケンコーが販売している、レンズに取り付ける光学素子は「レンズフィルター」と総称され、保護カバー, カラーフィルター, 減光用のNDフィルター, ソフトフィルター, 光の線を作るクロスフィルターなど様々なものがあります。安いものが多いので、色々試してみたいところ。

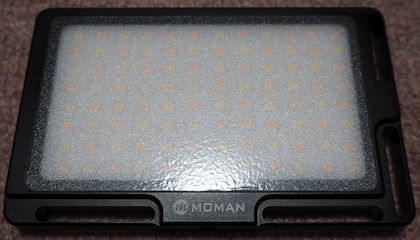

支那製のバッテリー搭載品は避けたほうがいいと言いつつ、撮影用のLED照明を購入しました。MOMANというブランドの96LEDです。

この会社はweb siteがあり、価格も激安というわけではなく(6,000円くらい)、レビューを見ても悪くなく(と言っても日本製に比べると不良率高し)、日本の岩田製より使い勝手がいい(縦横両方向にネジ穴あり&カメラシューに着けられる雲台あり)ことから選択しました。

小物を撮影するにはこういった照明が便利です。実は4月上旬に購入しており、クローズアップレンズの実例撮影にもこれを(無思慮な配置で)用いています。配置を工夫すると明るい上に影が薄く出来て便利です。レフ版や拡散板があるともっと簡単に綺麗に撮れるんだろうなとは思うんですけどね。

調節可能項目は明るさ(5-100%)と色温度(3000-6500K:オレンジから白)です。背面のインジケータには両設定値のほかに、その設定であとどのくらいの時間バッテリーがもつかの概算値とバッテリー残量(4段階)が表示されます。残量の算出には電圧を使っているだけなので、明るくすると残量表示が一気に下がります。暗くすると回復して見えるのが滑稽です。バッテリーの内部抵抗による電圧降下を無視してるが故の現象ですね。白にしたときの演色性は悪くありません。

支那製にありがちなのが、機能はいいが性能が低いということです。その点は問題ないと言えます。支那製で次に懸念されるのが耐久性で、すぐに壊れたという話はよく聞きます。概ね半田付けが下手で所謂「イモ半田」になっているのが原因なので、こればかりは使い続けないと分かりません。

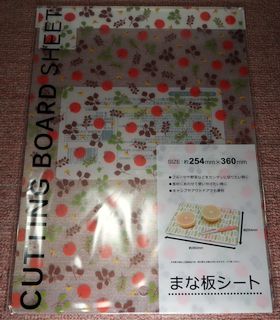

前述のLED照明は写真を見ても分かる通り、光源が丸見えです。これでは明るさの均一性が期待できないだけでなく、平面で反射した部分が映ると照明の光源がそのまま見えてしまいます。従って拡散板が必要です。

ニコンの拡散板を買えばいいのでしょうが、ちょっとケチってみましょう。100円のまな板シートを使ってみました。まあ、これは柄があるので本採用にはなりませんけど、これしか今すぐには手に入らなかったのです。

これを照明の前に適当に置いてみました。

| 拡散板なし | 拡散板あり | LED照明なし |

|---|---|---|

|

|

|

| ISO 400 | ISO 640 | ISO 1600 |

画像の両端をトリミングしたら分かりにくくなってしまいましたが、拡散板の効果は出ています。照明は手前にあるので、拡散板が無いと奥に向かうほど暗くなっています。拡散板によってそれが緩和された結果、演色性が向上しています。ISO感度が高くなっているのは、まな板シートの柄が原因でしょう。ということで、まともな半透明のシートを確保したいと思います。

家の近所にあるもう一軒の100円均一ショップで拡散板ライクなまな板シートを発見しましたよ!

昨日のものよりサンドブラスト(ではないでしょうが)かかりすぎかも。もうちょっと透過率があった方がLED照明のバッテリーに優しいかも知れません。何はともあれ、またクローズアップレンズを使って撮影してみましょう。

| 拡散板なし |

|---|

|

| 拡散板あり(照明近く) |

|

| 拡散板あり(照明から少し離した) |

|

光源を意識しないで済むのは3枚目ですね。でも、質感を見せてくれてるのは2枚目ですかねえ。これは3枚目の設定でC-PLフィルター(円偏光板)必須かなあ。もちろん1枚目は論外です。光源が見えてますし、盤面でモロに分光しちゃってますから。

Oculusの新しいスタンドアロン(独立)型VR機器、Oculus Questが発売されて1ヶ月。PC接続型と比べるとグラフィックが劣るものの、移植されたゲームによる体験は遜色ないと概ね好評のようです。

Oculus Goを使っている私は購入を迷っております。世間では「初めてのVR体験に最適」と昨年のOculus Go同様のことを言われていますが、本当にそうなのか考えてみました。

下記はスペックの比較です。PCに接続するタイプのOculus Rift Sも表記しました。

| Quest | Rift S | Go | |

|---|---|---|---|

| プロセッサ | Snapdragon 835 | 接続したPCのCPU | Snapdragon 821 |

| 自由度 | 6DoF | 6DoF | 3DoF |

| 片目解像度 | 1440x1600px | 1280x1440px | 1280x1440px |

| FPS | 72 | 80 | 72 |

| コントローラ | 2個 | 2個 | 1個 |

| 瞳孔間距離調整 | あり(物理的) | あり(ソフト) | なし |

| 記憶容量 | 64GB / 128GB | PCに依存 | 32GB / 64GB |

| 価格 | 49,800円 / 62,800円 | 49,800円 | 23,800円 / 29,800円 |

こうして見ると、プロセッサ以外は最高水準と言えるでしょう。これは本当に素晴らしい。ですが、他の側面を見てみると気になる点が出てきます。

小物を撮影するときに光が反射するのを防ぐには円偏光板を使います。で、その効果を購入前に知っておきたい。3,000円も出すのだから…! そこでワタクシ気付きました。偏光サングラスを持っていたことを。運転するときに使っている安全用なので3万円以上しております。

これも円偏光板なのでカメラの前に置いてみました。

| サングラスなし |

|---|

|

| サングラスあり |

|

前者がサングラスなしで、後者がサングラスありです。サングラスで暗くなるので、ISO感度とシャッタースピードと露出が同じになるように絞りを変えています。その結果、被写界深度が浅くなっているのが分かると思います。それはともかく、結構浅い角度でもそれなりに効果が出ているのではないでしょうか。絞りじゃなくてシャッタースピードを振ったほうが正しい比較になったかも知れませんが、もう面倒。これで効果ありと判断し、購入します。

北方四島を奪還するには何が必要でしょうか。交渉? 共同開発? 資金援助? それとも戦闘? それを知るには生活や文化を知る必要があります。数年前に火球と呼べるような流星が発生した際にロシアのドライブレコーダーの映像が飛び交いました。今でこそ日本でもドライブレコーダーを使う人が増えてきていますが、あちらはあまりにも事故が多いので皆が着けているという話でした。その映像がyoutubeにごまんとあるのをご存知でしょうか。russian driversやrussian carで検索すると膨大な数の動画が見つかります。どれでもいいので見てください。まあ飽きないと思いますよ。

驚くことに前を見ていない、若しくは視覚に届いた情報が脳で処理されていないとしか言えない事故が多数あります。そもそも速度域が異様に高く、車間距離は狭く、急がないと死ぬゲームなのかと思うくらい前の車を抜こうとします。対向車線に無理に飛び出して追い抜こうとして、対向車と正面衝突。信号無視の映像もたくさんあります。衝突前に何故か減速しないので死者続発と思われるレベルのクラッシュです。路面電車も減速しません。何と戦っているんだろうという疑問が沸くことでしょう。車線なんて概念もないのか(実際車線が消えてる)、車と車の間に無理に突っ込むバカの事例も多数。そして歩行者の無理な横断若しくは車の暴走で人が跳ねられる映像も数多く存在します。跳ねられた人は立ち上がって、石にでも躓いたかのような軽い感じでそのまま歩を進めます。日常茶飯事なんだろうなと思える異様な光景です。

車は多くが埃まみれで、国産車なのか50年くらい前のものに見える車がよく登場します。道路のメンテナンスもされていないようで、傷んでいるのが分かります。そして北国なのに雪でスピンする例も多く見られます。どんなタイヤを履いているのでしょうか。乾いた路面でも挙動を乱す車があるところを見ると、劣悪なタイヤなのだろうと思われます。信号機はポールに付いているのではなく、交差点の上に張られた電線にぶら下がっています。どう見ても信号機が必要な交差点に信号機がない映像も多く見られます。

地域差もあるでしょうが、ここから推測されることは、向こう見ずで我先にという思想、慢性的な経済的困窮ということです。こんな相手に戦闘以外で物事を解決できると思いますか? 確かに貧しいのは軍事費にお金が回っているからという側面もあるでしょう。ですが、姿勢だけも示さないと侵略してきますよ。隙間があったら入ってきます。

比較対象として日米の事故映像を見ていただくと、日本は煽りや交通違反程度。米も危ないという程度に留まる例が多いことが分かります。速度域も遅く、物足りなく感じてしまう程です。米の場合は揉め事やカーチェイスで銃が出てくるということや、おクスリ常用者と思われる奴がいることの方が衝撃的です。ロシアでは揉め事になってもボクシングで済むのですが。ちなみに日本では脅すだけという感じですね。一線を越えると社会的に失うものが多いからでしょう。

カメラフィルターを購入しました。反射光を減らすC-PLフィルター, 淡く見せるソフトフィルター, 光をきらきら見せるクロスフィルターです。クロスフィルターとソフトフィルターはデジタル処理で代替できてしまいますが、フィルターの方が楽ですよね。

今回はF22でISO感度640で露出0に固定しています。

| フィルターなし → 1/20sec |

|---|

|

| C-PLフィルター → 1/3sec |

|

| C-PLフィルター+拡散板 → 1/2sec |

|

C-PLフィルターを使った結果光が弱くなってシャッタースピードを落とすことが出来、周辺部が明るくなっています。今までの実験通り拡散板を使うと、ダイナミックレンジを狭めることが出来る代わりに暗くなりますね。ま、これで光源を工夫すれば色々な撮影が出来そうです。

続いて、マルミ光機のソフトフィルターを使ってみました。ポートレートという、効果が一番小さいものを間違って買ってしまったのですが…

極端な差はないものの、解像感を残しつつ淡くなっています。物を撮影して雰囲気を出すにはこれでいいのかも知れません。今回の作例では文字盤が見づらくなって駄目ですけど。

次なる玩具はクロスフィルターです。光をキラキラとさせるのですが、反射光をキラキラさせたい場合は光の当て方に工夫が必要だと分かりました。

これも演出には使えますね。使いこなせるようになるまで時間がかかるでしょうけどねえ。

|

|

|

|

Copyright(c)1999-2019 H-SHIN

|

HSR

|