|

HSR

|

省電力小型PC LIVAの環境を整えました。目的は長時間の計算をさせるということで、外出先(というか職場)からでも状況を確認しつつ計算パラメータも弄れるようにしました。次に思うことは省電力です。外で、少なくとも家でわざわざ本体の所まで行くことなく電源投入できれば常時ONにする必要がなくなりますよね。

遠隔操作で電源投入する技術と言えば、Wake on LAN(WoL)です。起動させたいPCのLANアダプタのMACアドレスをLAN内に6連続で送信します。該当するLANアダプタとPCがWoLに対応していればその信号に反応してPCを起動してくれるというものです。この技術が有効なのは基本的に有線LANです。

LIVAはこのWoLに対応しているということなので、Windows10とBIOSそれぞれの設定を行いました。設定を知りたい人は「LIVA WoL」で検索してみましょう。すぐに見つかります。それにしても、このためだけにUSBキーボードを買う羽目になりましたよ。これが終わった瞬間に押入れの肥やしです。…続いてノートPCにWoLで起動させる側用のソフトをインストール。これも検索すればすぐに見つかります。LIVAを起動しておき、このソフトでLIVAのLANアダプタのMACアドレスを取得します。ネットワーク上のPC名さえ分かれば取得できちゃうんですね。まあ、ここで私はミスをして無線LANの方のMACアドレスを取得してしまい、ずっと「上手くいかねえ!」となってしまったんですけどね。この作業ではLIVAの無線LANは切っておきましょう。このミスさえなければ驚くくらいあっさり実現しますよ。私の環境はノートPC-[Wi-Fi]-アクセスポイント-[Wi-Fi]-イーサネットアダプタ-[有線LAN]-LIVAということで、終点さえ有線ならいいんですね。

ここまで来れば外からも起動させたくなるというもの。通勤途中に起動とか、カッコいいじゃないか! でもね、セグメントを越えてWANからWoLをやるのって基本的に無理なんですよね。しかし私は幸運の持ち主だった! 我がアクセスポイントAterm WR8750Nは所定のポートにブラウザでアクセスすると事前に登録したPCをWoLで起動出来るのです。ルータのPPPoEを有効にして、準備完了! スマートフォンからルータにアクセスしつつ、上記所定のポートを叩けばLIVAを起動できます。LIVAを好きに操作するためには、ルータのURLに始まり多重のパスワードを潜り抜ける必要がありますが、セキュリティは気になりますね。そこは考えていく必要がありそう。

WoLに対応しているPCの判別方法として、「電源をOFFにしていてもLANポートのLEDが点灯していること」というものがよく挙げられていますが、LIVAのLANポートは沈黙しています。電源OFF時の消費電力は実測0.0Wでございます。少なくとも0.1W未満ということになります。それよりも今回の環境構築のために用意したLAN用ハブの消費電力0.8Wが気になる…。ケチりてえ。

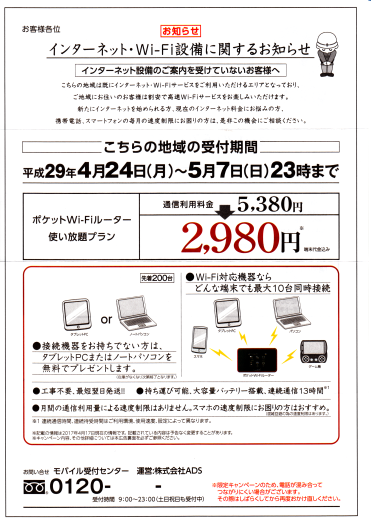

まずはこのチラシをご覧いただきましょう。突っ込みどころが色々とあります。電話番号は私が故意に消しています。

マンションの大家から送られてきたわけではないんですが、設備に関するお知らせとは…? よく見るとポケットWi-Fiの宣伝なんですよ。何故工事作業者の絵があるの? この時点で地雷臭がプンプンします。ゲロより臭いますねえ。通信利用料金が5,380円って異常な高さじゃ? それが12ヶ月は2,980円になると言われても、それも高いだろ…。13ヶ月目から4,380円で、25ヶ月目から5,380円。そしてルーターはdocomo, WIMAX, Y!mobileの回線が使えるとのことで…SIM入ってねえの? それって滅茶苦茶じゃないか。

株式外社ADSを検索してみるとこの怪しいチラシの話がバンバン出てきます。他に「ヒカリテレコム」「WIZワイズ」「株式会社マーケティングエー」「暮らしナビ」という名前もあるようですよ。ウン、コれはまともじゃないね。

LIVAを好きに操れるようになってきましたけど、ノートPCばかりを使ってきたためかUPSが欲しくなりました。CPU使用率100%で計算していても消費電力5W(最大消費電力の15WというのはHDMIで出力して重い動画を再生したときのようです)。そんな低消費電力PCにUPSを使うのはコスト的にもアホです。そこでモバイルバッテリーは使えないのかという考えに至ります。

この状態でノートPCから制御してみましょう。そして「モバイルバッテリー UPS」で検索してみましょう。

うん、問題ない。計算させても平気で動き続けますねえ。このモバイルバッテリーが2A引けるので当然なんですけどね。ところがですねえ、こやつ、放電しながら充電できないんですよね。表現が厳密じゃないな。放電中に入力があると機能停止するんです。充電中には電流を引こうとしても何も起きません。マジ使えねえ。UPS的に使えるモバイルバッテリーってあんまりないんですね。パナソニックのQE-AL201-Wは電源切り替わりの際の瞬停も無いようですが、ヨドバシで4,400円ってのはLIVAの16,800円に対して高いですよね。こんな高級なモバイルバッテリーは要らんのですよ。エレコムのDE-M04L-3015あたりですかねえ。これなら1,800円程度なので丁度いいんですが、実績無いから賭けになるなあ。

5/1、我が家の電子レンジが煙を吹いて昇天しました。当然、即停止&プラグ抜きで対処。齢27。昔のはいい部品を使っていたと見えて、随分ともってくれたものです。流石のナショナルです。こうなる前に処分したかったのですが、如何せん重くて冷蔵庫の上から下ろせず問題の先延ばしをしてました。webで調べても古すぎて重さの情報なんて出てきません。電気店は持ち込み回収しかしていないので、回収業者に持っていってもらうことに。各業者の評判を調べて、相見積り取って、目星をつけたら今度は近所のコジマへ。設置してもらいたいので店で買います。

今の電子レンジって部品が安っぽいですね。価格も異様に安いし。案の定、店員さん曰く寿命は7年ないくらい。27年なんて絶対ありえないでしょうね。あれが13万円くらいだったと記憶しているので、価格3万円くらいで寿命7年なら同等でしょうか。ということで、3万円台で検討します。今はダイヤルのないものが多いんですが、ボタンの被覆が切れることが容易に想像できるのでダイヤルは欲しいところ。ところがダイヤルもコストカットしているんでしょう、「100円もしねえだろこれ」感のするものばかり。高級機種ですら微妙…。ナショナルのアレは粘り感とクリック感が絶妙でした。押し込むと収納できるギミックもありました。あの感触に一番近いのがやっぱりパナ。扉の開閉感はまさにそのまま。感性工学の観点からなのか、基本的なメカ設計はそのままなのかも知れません。店員さんの話とパンフレットのスペック表からメーカーごとに得手不得手が明確なことも分かり(シャープは調理は得意でも解凍は苦手、日立は調理が苦手、パナと東芝は調理も解凍もそこそこ)、その点でも我が家はパナかなと。折角なので両面焼きできるといいなあと、4万円の機種も選択肢に入れたところ「更にお安くします」の文字。店員さんに相談したらポイントなしで3万円台前半になってしまいました。迷う理由が一瞬にして吹っ飛び、即決。

それが本日届きました。追加料金を払って設置してもらいましたが、15.5kgって軽いんですね…。あれなら自力で簡単に乗せられたわ。脚を二本浮かせるだけで精一杯だった先代は一体何kgだったのだろうか…。

これでゴールデンウィークのうち2.5日を失いました。嗚呼…。

通勤経路が変わり、上り列車を乗り継ぐことになりました。混雑は昔の埼京線ほどではないので苦ではありませんが、乗り込むまでが大変です。走り出すと、駅員が乗客を押しこむ程のあの圧迫感が嘘のようにただの混雑になります。立って寝られるかどうかという程度。つまり、無駄にスペースを確保してる輩が多いということです。走り出すと加速度で人の体勢や位置が変わってスペースが慣らされるわけです。乗客全員が平行になっていないんですね。乗り方の下手な奴が多いということでしょう。斜めったりするんですよね。でも、新年度になってもう6週間は経ってるんだから、そこは学習してくれよと思います。

しかし、根本原因は別にありました。多くの人が無理矢理スマートフォンを弄っているのです。そう。スマートフォンを扱うスペース欲しさに間を開けて乗客を待ち構えているのです。その結果、乗車率に見合わない乗り込み困難度になっていたのです。だからちょっと力を入れれば乗り込めるし、発車すれば余裕ができるんです。無論、堂々とスマートフォンを弄る程の空間ではありません。皆さん、他人の背中にスマートフォンを押し込むのはやめましょう。ちょっとは我慢できんのかね!?

早朝5:15頃だっただろうか、ろくに覚えちゃいない。とにかくその時私はPCを前に心臓の鼓動を抑えきれず立ち上がり、手が震えた状態で一人の男の戦いを見ていた。「ドラフティングに入られたら終わりだ…おお、抑えた! これなら行けるぞ。行け!」

男の名は佐藤琢磨。アメリカの自動車レース最高峰であるIndyシリーズに参戦して8年。既に4年前にアジア人初の優勝を果たしている。その時も我が心臓は高鳴り、ゴールの瞬間は近所迷惑を省みず早朝に叫んだ。だが、5年前の今日、私は、いや、世界中が更に大きな声を上げていた。

Indy500、正式名称Indianapolis500は世界三大レースの一つに挙げられる。Indy500はIndyシリーズの一戦ではあるが、ここでの勝利は英雄視される。時速350km以上を維持したまま、時には5台横並びでバトルを繰り広げるということを800kmに渡って続けるのだから、当然と言えば当然だ。4kmの長い円形のコース、オーバルコースを200周する。これを「グルグル回るだけ」と云う勿れ。路面や車の状態は常に変化し続ける。そして前を走る車が作る乱流で動きは乱される。そんな極限状態を4時間も続ければトラブルやミスが多発する。車のセッティング、戦略、ドライバーのテクニック、時の運の全て噛み合った者だけが勝てるレースなのだ。表彰台は無く、勝者のみが賞賛される。方や2位は"The fastest looser"(最速の敗者)と呼ばれる。

5年前、2012年のIndy500、佐藤琢磨は残り2周で豪快に順位を上げて2位になった。最後の1周、ホームストレートで先を行くダリオ・フランキッティに追いつく。1ターンへの飛び込みでダリオはイン側に一台分のスペースを空けた。そこに琢磨が物凄い勢いで飛び込む! 「行けー!」日本中のファンが叫んだ瞬間だ。会場も大きな歓声が上がる。確実に勝てる速度差。ところが飛び込みの瞬間、ダリオは少し幅寄せをしたのだ。琢磨は避けようとして白線を踏んで滑ってしまう。スピンし、クラッシュ。「あああああああ!」ファンも会場も落胆と同時にダリオに対する怒りを示す。もう少しで勝てたのだ。伝統の、勝つのが困難なレースで日本人が勝てそうな瞬間だったのだ。

それがあったから、今回、残り22周で2台をアウトから一気に抜いたところからレースに釘付けになる。残り5周で首位に立つ! 後ろのエリオ・カストロネベスの猛追を受ける。エリオは過去3回もIndy500で優勝している手練だ。残り2周でエリオはドラフティング(前車の真後ろで空気抵抗が小さくなる状態)に入り琢磨に仕掛ける。「ああ抜かれる!」しかし琢磨はあのときのダリオとは違ってインをあけずにコーナーに突っ込んだ。ミスをすれば曲がりきれないライン取りだが、スムーズに曲がる。エリオはタイヤの磨耗もあり、アウトからは抜けず減速。これで勝利確定。5年前の忘れ物を取り戻すことが出来たのだ。

「やった! 勝った!」一人手を震わせながら叫ぶ私。現地も大騒ぎ。表彰の場で伝統に則りミルクを飲む琢磨。チームスタッフたちが喜び抱き合う。周辺ではSatoコール。因縁のダリオは引退済みだったが、わざわざ祝福しに来た。彼も思うところがあったのかも知れない。いい光景だった。

F1では速さを見せながらも謎のエンジントラブルに何度も見舞われ、それ故の焦りで攻め過ぎてクラッシュしてしまうことがあった。勝てたはずの2004年アメリカGPではチーム戦略の馬鹿さで3位に甘んじた。最後に所属したチームは詐欺にあって資金ショート。そんな不運にも諦めることなく、アメリカに活動の場を移して速さを求め続けた結果である。まさに琢磨の言葉"No attack, no chance"(攻めなきゃチャンスは得られない)の通りだ。

実は琢磨が参戦する前に頑張っていた武藤英紀こそが日本人初の勝者になるものと私は思っていた。決して遅いドライバーではない。良いチームにも入れて、そこそこいい順位で終わることが多かった。しかし勝利は適わず去っていった。彼に足りなかったのは勝負どころでの豪快さだったのかも知れない。野球で言えば、絶好球を見逃さずにフルスイングするような豪快さ。他の日本人ドライバーたちも琢磨を超えんと奮起して欲しい。

ところで、Indy500での勝利の凄さが分からない日本人にはどう伝えるのが良いのだろう。ニコニコ動画では「レースのことはよく分からないけど、これを見てるとどれだけ凄いことかは分かった」というようなコメントを見かけた。つまり実際に見せれば伝わるのだろうが、そうも行かない。そこで考えた。どれだけ腕が良くても良いチームに入れなければ勝てない。そして前述のように全ての事柄が噛み合わなければ勝てない。これは、テニスのグランドスラムと言って良いのではないだろうか。…グランドスラムだったら日本中大騒ぎだろうけど、モータースポーツじゃ話題にならないんだよなあ。

|

|

|

|

Copyright(c)1999-2017 H-SHIN

|

HSR

|