|

HSR

|

Amazonでカメラ付き安物ドローンが更に安くなっていたので購入してみました。ドローンといえばDJIが一番有名ですが、安物の方で有名なHoly Stoneの商品です。どっちも大陸ですね。型番はHS210Proというもので、プロペラガードがしっかりしているのと、カメラ付きであることが特徴です。しかもカメラの上下方向の角度を調節できるという機構まで付いています。これを部屋で楽しんでみました。

動かして一番驚いたのは、コントローラーとドローンのペアリングやキャリブレーションの際のビープ音の大きさです。意図的なのか大陸的なのか不明ですが、ホントに五月蠅い。そして飛行させるとプロペラの音よりもその風圧に驚かされます。こんなに軽いものを浮かせるだけでも真下に近いところは扇風機の「強」くらいになるんですね。これじゃ、箪笥の上を見にいったら埃が舞うじゃないですか。世の中で使える場面ってそんなにないんだなあと、ちょっと落胆しました。

HS210Proは型番こそProですがトイドローンに該当するものなので、安定性は非常に低いものです。その安定性の低さが高級なドローンの練習に使えるそうです。高級なドローンは安定していますが、自由自在に動かすにはそれなりのテクニックが必要。でもその練習を高級品でやるのは愚か。だから安定性の低い安物で練習するといいという理屈のようです。

浮上には多くのエネルギーを使うため、200g以内の本体に収めるバッテリーでは5分もっているのか怪しいくらいにあっという間にバッテリー切れになります。バッテリーは2個同梱されているので、取り外してもう一つに変えて続けて楽しむという形になります。それはいいんですが、バッテリーには過充電&過放電防止回路以外は入っていないようで、充電に難があります。ネットワークオーディオの所でも書きましたが、昨今のUSB ACアダプターの流す電流が大きいんですよ。ドローンの説明書にはバッテリーを1~2Aで充電するように書かれています。しかしそこら辺のUSB ACアダプターで充電すると、平気で2.4Aくらいで充電してしまうんです。怖いったらありゃしない。USBの電流計を持っていてよかった。このドローン専用のUSB ACアダプターの確保が必要です。

JBLのBluetoothイヤホン、TUNE110BTはなかなかクリアな音質で満足させてくれているのですが、それと並行して所有しているMaxell BTC300はプチプチと音が途切れて我慢ならないレベルでした。この両機種で互いに充電と使用をローテーションすることで、Bluetoothイヤホンの最大の弱点、充電中に使用できないという問題を克服していたのですが、もう嫌。ということで、もう一本TUNE110BTを買おうと思いました。ところが、既に型落ちで現行機はTUNE115BTでした。バッテリー容量が増えて価格増。それでもまあいいや、と思いつつ買ってみて愕然としました。こやつもプチプチと音が途切れるのです。

|

|

| TUNE110BT | TUNE115BT |

|---|

Bluetoothイヤホンの音が途切れる原因をwebで調べてみると、Wi-Fiとの干渉が挙げられるのみ。Bluetoothは周波数ホッピングしてるんだから、同じ2.4GHz帯でもそうそう干渉するものでもないでしょうに。しかも干渉したとしても殆ど音が聞こえない感じで、私のようにプチプチなんてなるはずないでしょう。視点をイヤホンからマウスに変えて調べまくって分かったのが、他のBluetooth機器との干渉です。試しにBluetoothマウスのスイッチを切ってみたところ、TUNE110BTと同じクリアな音声が得られました。え、マウスを使っちゃダメなの…? Bluetoothのドライバを更新したら解決しないかなと思いましたが、既に最新のドライバでした。4年前のね。まあ、Bluetoothがそんなに充実していない頃のPCだから仕方ないかなあ。

私のPCであるDell XPS14 L421xはUSBの口が2つしかありません。だからマウスのレシーバーで1つ占有してしまうわけにはいかないのです。しかし背に腹は代えられません。私のBluetoothマウスにはレシーバーもあるので、これをPCに挿してペアリングします。緊張の瞬間。…おお、プチプチしない! ということでUSBの口が1つになってしまいました。

間違ってノートPCを電源ボタン長押しの強制シャットダウンしてしまいました。やってしまったなあと思いながらもそのまま片づけて就寝。翌日起動したら、いや、起動してくれませんでした。エラーだとかでエラーチェックに移行するも1時間くらい待たせてくれた挙句に「リカバリーが必要」みたいなメッセージ。うわあ、また回復ドライブを使うのかとガッカリです。ファイルのバックアップも微妙に古いので困ったものです。

気を取り直して回復ドライブで初期化を実行しました。結構時間かかりますよね。そして起動を待ちます。ん、様子が変だぞ? エラーチェックに移行するじゃないですか。これは初期化前と同じ状況。案の定「リカバリーが必要」的ななんたらかんたら。あー、PC死んだわ。HDDにダメージが入ったかなあ。あー、出費だわ。でも新しい機種なら先日のBluetooth問題は無くなるのかな。

この故障を招いたのは誰? 電源長押しした私? 直前に発生したWindows10のアップデート? 回復ドライブ? 今後のためにそれだけでも知っておきたいなあ。

私のPC選びは簡単です。ノートPCで、14インチ以上で、FullHD以上で、USBポートが3つ以上で、キーボードに余計なテンキーがないもの。キーボードの条件だけでDell XPS15かNEC LAVIE VEGAだけに絞られるんです。両社ともコンセプトは似ていて、動画編集や作曲などのクリエイティブ用途でありながら持ち運びが苦でないサイズと重さという感じです。

絞られたとは言え、XPS15は7590と9500の2世代が存在しています。LAVIE VEGAだってラインナップはあるわけです。

| XPS15 7590 | XPS15 9500 | LAVIE VEGA |

|---|---|---|

|

|

|

やはりPCがないのは不便です。年賀動画も作りたいし。ということで気になっていたことを試しました。死んだと思われるXPS14 L421xの回復ドライブを使う際に「ディスクをまっさらにしてから回復する」とかいうオプションがあったのを思い出しまして、時間がかかろうがダメ元でこれをやってみたのです。

あれっ、復活した…。何で? やっぱりディスクに何か起きてはいるんだろうなあ。Windows10のバージョンアップのある段階からハイバネーションができなくなり、再起動もコケるようになり、Bluetoothの干渉だってあるわけです。ドライバが追いついてないんだろうなあ。どこかのサイトにも書いてありましたけど、Dellってハードウェアはやたら頑丈なんですよね。8年間ハードに扱ってきても、何も壊れてないですもん。あ、コンボジャックはマイクの接触がガバガバですけど、それだけ。

環境の再現は夏にもやったばかりなので手慣れたものです。これに慣れるというのもどうかと思いますけど。

Dell XPS15 9500を買いました。パンフ、レビュー記事、レビュー動画を散々見て決めました。9500は旧型である7590より熱設計がいいらしいことと、ディスプレイがほぼベゼルなし1920x1200であることと、7590よりもコンパクトであることが決め手でした。USBに関しては全部Type-Cという攻めすぎ設計なのですが、7590の1つだけType-Aで他はType-Cという状況でもあまり変わらないなと。レガシーなケーブルはもう使えないのでハブを使うことにします。

メモリーは今使っている機種が8GBなので、16Bを選択。メモリーがお安くなった暁には64GBまで増やせるというのも重要な要素です。ストレージは今の512GBでも余裕があるので512GBを選択しました。こちらもNVMeスロットの空きがあるため、M.2 SSDを増設できるようになっています。SSDって好きじゃないんですけどね。2014年に職場で周囲のPCのSSDがほぼ同時期に死に始めたということがありました。同じ機種のPCなのに壊れる人とそうでない人がいて、その原因を調べてみたら壊れたのは全てSamsungのSSDでした。一方の東芝のSSDは全て平気ということで、南朝鮮製は2年ももたない粗悪品という知見が残りました。その時私が使っていたのはHDDタイプだったので「SSDをメインのストレージにするのは避けるべき」と思っていましたが、2018年からはSSDタイプを業務に使っています。これもいつどうなることやら。価格は予算オーバーの22万円。糞消費税め。

夏に続いてテレワークの苦難がやってきました。それが冬の寒さです。3月に始めた頃も寒かったので、足元の赤外線パネルヒーターを使っていました。それを使用再開。でもこれだけでは手が冷たくてコロナウイルス…風邪にかかってしまいます。暖房はボーっとしたり頭痛になったりするので使いたくない。ということで、オープンフィンガー手袋を100均で購入し、更にUSB電熱線マット「エネタンポ」を購入しました。あからさまな暖かさは得られませんが、マットを筒状にして膝に置きつつ、時々その筒に手を突っ込めばそこそこに暖かさを得られます。これで3,000円程度の出費で済みましたけど、これでいつまで粘れることやら…。

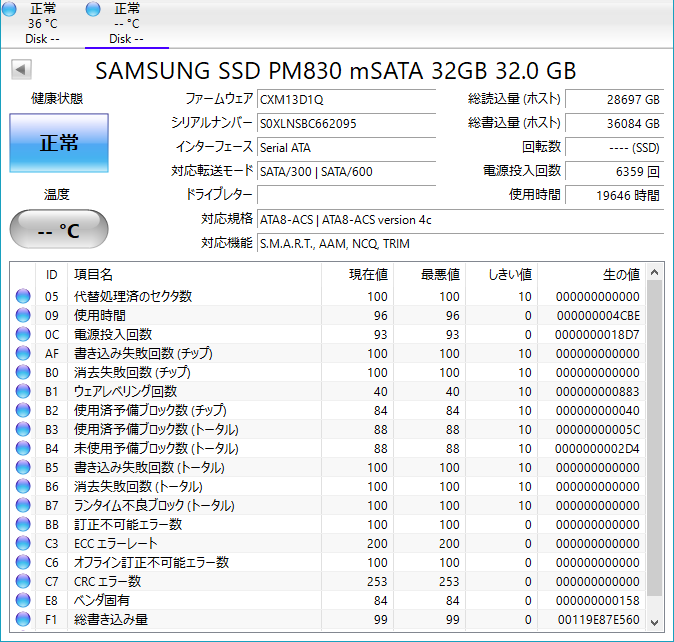

やはりSSDをメインのストレージにするのは怖い。Dell XPS14 L421xはメインストレージがHDDですが、その読み書きを高速にするためのバッファとして32GBのSSDを積んでいます。Intel SRTという技術を使っているそうです。このSSDの健康状態を見てみることにしました。

Intel SRTはRAID0のようなものだと思われます。そしてこのSSDはWindowsの「コンピュータの管理」からは見ることができません。こんな状態で健康状態を調べられるのかと不審に思いながら専用ソフトのCrystalDiskInfoをインストールして使ってみたところ、HDDはもちろん、SSDの状況も確認できました。

ふむふむSAMSUNG SSD PM830 mSATA 32GBですか。ああああSamsungだあああああ。8年間で使用時間が19645時間=818日=27か月=2.27年。総書込み量が36TB。容量は32GBですから各セクター平均で1125回の書き込みがなされたことになります。フラッシュメモリの書き込み耐久性を考えたらまだ何とか使えそうです。しかも不良が発生した痕跡がありません(図中の生の値を参照。現在値というのは残ライフみたいなもの)。しかし、とある120GB SSDの耐久総書き込み容量(BW)はざっくり40TBWと算出されているようでして、単純に容量の割合では32GBなら10TBWとなります。とっくの昔に終焉を迎えていることになってしまうじゃないですか。その一方で、「PM830 TBW」で検索して見つけた昔のパンフレットには、「Endurance up to 60TBW」と書かれています。これを信じるならあと6年くらいフルに使ってやっと壊れるイメージです。それでも単に高速な読み書きが出来なくなるだけです。

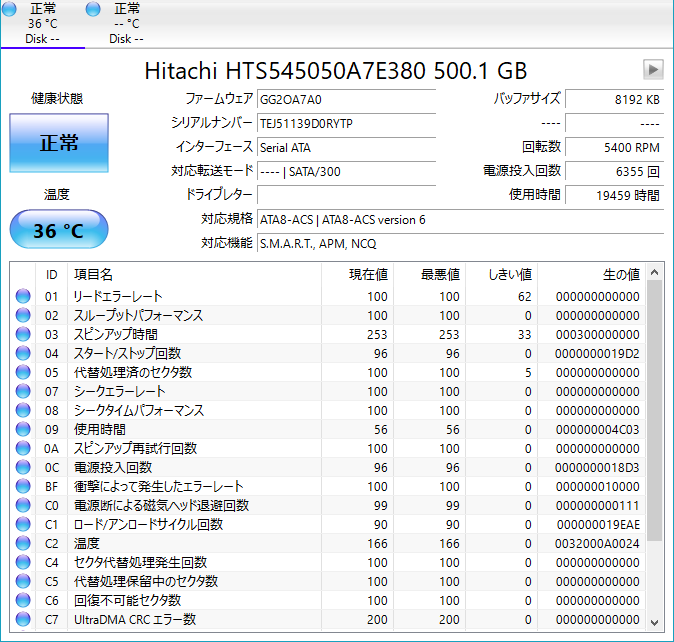

この様子だと、HDDが元気ならこれからもずっとサブPCとして使えそうです。いや、回復ドライブでコケたんだから元気なわけないんですよねえ。そのHDDの健康状態は?

え、セクター不良0で、スピンアップ再試行回数も0で、リードエラーレートも0? じゃあなんで回復ドライブでコケたの? Hitachiとあるので、今で言うところのHGST(Hitachi Global Storage Technologies)。いやあ優秀ですねえ。

|

|

|

|

Copyright(c)1999-2020 H-SHIN

|

HSR

|