|

HSR

|

ブレスレット型のウェアラブルデバイスであるFitbit Alta HRで貯めたデータをスマートフォンに転送してグラフを見ることが出来ます。心拍数、消費カロリー、睡眠状態などなど。ここで、特に運動をしたときには新派クスのグラフを見たいわけです。もっと踏み込んで解析したくなります。ところが、その心拍数だけデータをCSVに落とすことが出来ません。実は他のデータもスマートフォンアプリからは得ることが出来ず、ブラウザでfitbitのサーバにアクセスしてそこにあるメニューからCSVにする必要があります。この面倒さも気になるところではありますが、何故心拍数だけ時系列のデータを手に入れられないのか、わけが分かりません。もうちょっと頑張れ!

今は電子書籍をタブレットや大型スマートフォンで読むのが主流なのでしょうが、じっくり読むには電子ペーパーを使った専用端末が好適です。私はSony Reader PRS-G1を4年ほど使ってきましたが、データ量の大きい書籍を読んでから他の書籍に切り替えようとしても反応してくれなくなりました。運良くPRS-T3S(既に販売終了)を入手する機会に恵まれ、手に入れました。しかしカバーがないという問題があります。純正カバーが既に売られているはずもなく、Amazonで中古品が5,000円以上で売られている程度です。定価で新品を扱っているのは詐欺サイトなので注意! それに満員電車に耐えられるのか怪しいところ。G1と形状が異なるので、頑丈だったG1のカバーを流用することは出来ません。どうしたものか。

そこに現れた救世主がサンワサプライです。PDA-TABT6という、Sony ReaderやSharp GARAPAGOSのための、6年以上前に発売されたカバーが在庫処分で売られているのです。価格は810円。送料が540円。いいじゃないですか!

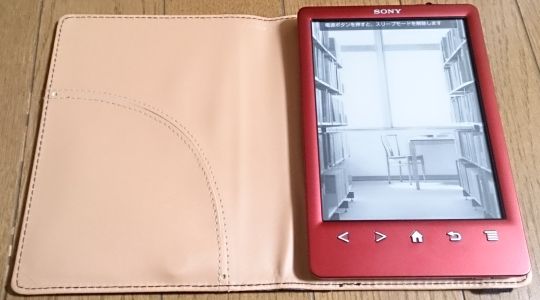

このカバーは本体背面とカバー内側を粘着シリコーンで貼り付けるという面白い構造。そう簡単には落ちません。剥がそうとすると本体のリアカバーが取れそうになるくらいで、程よい感じですよ。これなら機種を選びませんよね。結果的にG1+専用カバーよりも幅広で肉厚になってしまいますが、そこは妥協しましょう。これで電車読書をしてみたところ、乗り換えなどの際に蓋を閉じると誤操作してしまうことが判明。本体下部の電源ボタンを押してから閉じないといけませんが、混んでいる車内ではちょっと厳しい。対策を考えることになりました。

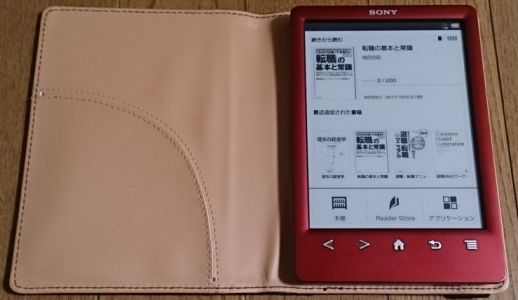

とりつけるとこんな状態です。

買う前から分かっていたことですが、蓋で本体のボタンを押してしまうんです。更にSony Readerは静電容量式タッチパネルではなく、画面に平行に走っている光を遮ると反応するという仕組みなので、ふわふわの蓋では反応してしまうのです。

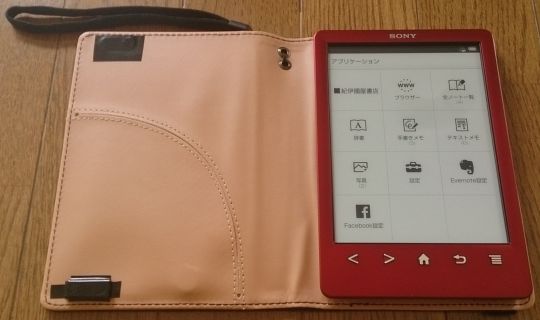

T3Sは本体左下付近に磁気センサーがあって、磁石を近づけるとスリープになります。遠ざければスリープが解除されます。マグネットスリープと呼ばれている機能ですね。ということで、蓋に貼り付ける磁石を用意しましょう。でもこれだけだと蓋を閉じたときだけではなく、開いて本体裏側に回したときも磁力を感じて反応してしまいます。磁石の外側に磁気シールドを施す必要がありますね。ってなわけで、これ。

左から、ハンズで買ったホワイトボードになる小型の鉄板を切って作ったシールド板、Ricoh Thetaのスカートに使った布の余りを切ってほつれ防止の液体を塗った物、ダイソーで買ったφ13のネオジム磁石。磁石は割れやすいフェライトではなく、ネオジムが好適です。ダイソーのってt=2mmくらいと厚いので、t=0.5mmくらいが本当はお勧め。そしてφ10以下が良好で、それならシールドも要らないかも。

こんな感じで重ね合わせて貼ります。布は磁石とシールド板のスペーサーです。厚いほど効果はありますが蓋が凄いことになるので、はい。このカバーはポケットがあるので、この中に入れちゃいましょう。

両面テープで固定OK。その結果がこれ。

これで完成としたかったのですが、持っていて落としそうだと感じましたのでストラップホールも作りましょう。ハトメを買えば穴開け用の打ち具も入っているので必要なのはハンマーだけです。また、カバーの蓋固定のためにT3Sの右上下に磁石が内蔵されていますので、利用しましょう。

蓋上下の黒いテープで止めたのが金属板。下の方は磁石で蓋の厚みが増してしまったので、t=1.5mmのポロンをスペーサーにして金属板を貼り付けています。実は磁気シールドが完璧ではなかったので、本体背面側にも金属板を貼っています。これで所望のカバーとなりました。2,300円程で仕上がりましたよ。

今回の衆議院総選挙は希望の党が失速するという結末になりました。マスコミは小池氏の「(左翼を)排除する」発言が逆風のきっかけだったということにしたいようですが、そうではありません。彼女は3つの悪手を打ちました。それが原因です。

都知事になってまだ実績もない状態。内田の悪事や五輪委員会の糞っぷりを世間に示したことはしたものの、ゴールであるその先が出来ていないわけです。それにもかかわらず国政に意欲を示したのは、都知事の仕事に熱心でないと見られたわけです。少なくとも都民からは総すかんです。しかも、若狭に任せると言いながら自分が代表になるというワンマンぶり。会社員から見ると、組織を束ねる資質がないと映ります。

単に当選者数の数値目標だけを掲げて、理念があるとは思えない素人ばかりを候補者にしたのが問題。何か大きなフレーズがあれば有権者もそれをベースに投票を検討できますが、それもできず「誰こいつ?」状態ではねぇ。

小池氏は右派ですから、民進党と合流するというのは、新年も何もない頭数集めです。とは言え、烏合の集の民進党には部分的にでも右派と言える人はいるでしょう。それだけを呼び寄せなければ、党としての体を成しません。従って排除発言は絶対に必要なものでした。折角その姿勢を見せたのに玉木や柚木がいる。これで完全にアウト。クレイジー集団の枝野がまともに見えるという奇跡の事態を招きました。

国政をやりたいなら4年待てば良かったんです。都政を全うしつつ人を育てるなり、仲間を増やすなりすれば成功したでしょう。安倍の無関与が明らかになって久しい森友と加計をネタにしていたのも苦しいですね。

先週の日曜日の朝、スマートフォンのアラームで目覚めて、まだ眠くてタイマーをセットし直して机の上に置いて寝ました。再びのアラームで起き、それでも寝ぼけた状態でスマートフォンを机に置いて部屋を出ようとしました。その時、ストラップに手が引っかかりスマートフォンは画面を下に向けて水平の姿勢を保って床とキス。画面に破損が一切なく点灯もしたので気にしていなかったのですが、実はタッチパネルが一切反応しなくなっていました。PCから制御するツールを使っても操作できないんです。あれってタッチパネルの機能を叩いていたんですね。操作するにはスマートフォンにマウスを繋げるしかない。修理するしかないかとも思いましたが、記憶領域不足を感じ始めていたこともあって買い換えることにしました。

投資でちょっとだけ小遣いを確保していたので、反射的にその一部の50,000円を予算に回します。rootを取りたいからXPERIAに絞りましょう。もちろんSIMフリー状態のもので。XPERIA Z3 Compactが買えるかなあ。Z5 Compactまで行けるかな? でもZ3 Compactのほうが名機なんだよなあとか考えるも、せっかく買い換えるならとZ5よりも新しいXPERIA X Compactを探すと…あらやだZ5 Compactよりも安いじゃないの。ということで、買っちゃいました。白です。発売から1年経っていませんよ、これ。

極力薄く、白に合うカバーを探しました。そしてXPERIA X Compactにはストラップホールがありません。ついにXPERIAからもストラップホールが消えたんですねえ。ストラップなしで電車で使うなんて怖くて出来ません。画面バリバリに割れてみすぼらしい人々と一緒にはなりたくない。そこでカバーに穴を開けました。ちょっと無理やりですけどね。

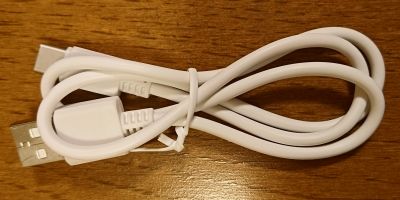

さて、XPERIA X Compactにはもう一つ新しい要素があります。それは外部接続端子がUSB Type-Cだということです。もちろん持っているケーブルはMicroUSBだらけです。これを無駄にはしたくありませんので、USB Type-Cへの変換コネクタを2個買いました。これとカバーと本体を合わせて45,000円で済んでおります。いい買い物が出来たんじゃないかな? rootを取るのがかなり面倒なようなのでそのままにしていますが、カメラシャッター音は消せないし、クロックダウンできないし、完全バックアップ取れないし困ったものです。

前述の通り、XPERIA X Compactは外部接続端子がUSB Type-Cです。そこでMicroUSBからの変換コネクタを2つ買ったのですが、私の使い方では足りない。帰路で乗ろうとしていた電車が人身事故で止まってしまったので、この時間を活かしてダイソーに行ってみました。0.5mのUSB Type-Cケーブルがありました。不気味に感じながらも買います。

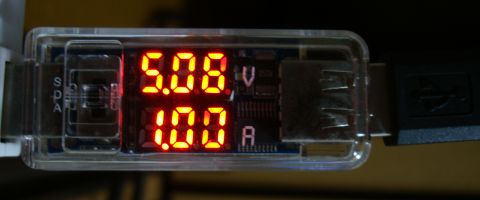

これを今まで使っていたMicroUSB+変換コネクタと比較してみましょう。

単純に電池残量50%のXPERIA X Compactを充電してみました。まずはMicroUSB+変換コネクタ。

続いてダイソーケーブル。

電流はしっかりと引けています。1Aで制御されているということは、抵抗もしっかり入っていてスマートフォンが認識しているということでしょうか。これで100円とは凄い。他所では800円はしますよね。…デフレここに極まるか。「やっぱり100円なりの制限がありますね」という健全な結果を予想していただけに、ちょっと戸惑います。でも、もう一本買っちゃうんだろうなあ。あ、通信速度も測ってみようかな。

一昨日の日本シリーズ第2戦でとんでもない判定が下されました。これは、ホームベースにタッチしなくても得点になると言ったも同然です。NPBのルールが変わったのでしょうか。それともパ・リーグだけ? それは6回裏に起こりました。この顛末は動画サイトで見る事が出来ます。1点差を追うホークスの攻撃。ベイスターズのエラーがなければ既に3アウトでしかも2点差で終わっていましたが、迎えた場面は2アウト満塁。バッターの打球はライトの定位置より随分手前に落ち、ランナーが一人還って同点。ライトの梶谷は素早く捕球してバックホーム。逸れ気味の送球をキャッチャー戸柱はホームベース前に立ったまま右に腕を伸ばして捕り、すかさず体を左に倒しながら腕を左に振ります。そこにヘッドスライディングで飛び込むランナー今宮。戸柱のミットと今宮の手が交錯し、今宮の体は勢いのままホームベースの向こうへ流れていきます。一瞬の間を置いて、審判は力強くアウトをコール。全力疾走で疲れて仰向けになっていた今宮が「ああ、残念」という表情で立ち上がってベンチに戻ります。しかし、ベンチからホークスの工藤監督が出てきてビデオ判定を要求しました。戸柱のミットが今宮の手を止めたように見えましたが…

審判団は部屋に入ってビデオ判定に入りました。たっぷり7分を使って出した判定は何と「セーフ」。その間にテレビではリプレイ映像が何度も流されていたようです。それも動画サイトでたっぷり見られます。翌日のスポーツ紙には今宮の斜め後ろからの写真が「セーフの証拠」として出ていたそうです。セーフだと主張する人の心の拠り所になっているみたいで、ミットより先に手がホームベースに触れていると言いたいようですが、あれはカメラとホームベースの間に今宮の手があることしか示せていません。実は横からの映像では今宮の腕が反って、手が地面から浮いていることが分かります。ベースの直上を手が通っているだけで、タッチしていません。その結果、次の瞬間にはミットが手の下に滑り込んでいます。それでミットが手を止めたように見えていたのです。斜め後ろから浮いた手を見たら、それは当然早めにベースの上に重なって見えますよね。

もし、手がベースに触れる高さであればセーフだった可能性が高いのですが、浮いていてミットに触れたのでアウトです。それとも、今は身体がベースの直上に掛かれば得点できるのでしょうか。審判団が7分も掛けて横からの映像を無視する筈ありませんからね。…これは酷い。所謂ジャンパイアと同じだと言われても当然ではないでしょうか。これでホークスは逆点に成功し、勝利を収めます。ベイスターズはエラーでダブルプレーどころか一つもアウトを取れなかったことがそもそもの問題と言えますが、あんな判定を下されるようではどうしようもないのではないでしょうか。実力で劣り、審判までもが敵となるのでは1勝すら危うい。

あの試合はその前にもビデオ判定がありました。それはホークス松田のポール際に飛んだ特大ファールについてです。工藤監督がホームランではないのかとビデオ判定を要求したのです。映像で見ればファールだと分かりますが、見る位置によっては全く分からない感じでしょう。客席の映像を見ると、三塁線延長上の客だけがガッカリしています。こちらに関してはビデオ判定の結果、ファールで間違いないとされました。しかし、外角低めの球をあそこに運ぶのは凄いですね。…ビデオ判定の要求には回数制限がないそうです。つまりチャレンジシステムではないんですね。野球であればチャレンジを1回までとするのが妥当ではないでしょうか。今のままでは、何度もゴネれば誤審してくれる可能性もあるということです。こんなルールを考えたのは誰なんでしょうか。

|

|

|

|

|

Copyright(c)1999-2017 H-SHIN

|

HSR

|